太陽光発電シリーズ2

世界的な太陽光発電ブームと言っても良いような普及により現在ではある程度規格が統一されているようです。昔、自分が持っていた、マニアがパーツを集めて半田付けしてと言った作業は現在では一切無く、せいぜい電線を端子に繋いだりネジ止めしたりという事で、ある程度電気の知識や資格は必要とはいえ電気工事作業となっているようです。

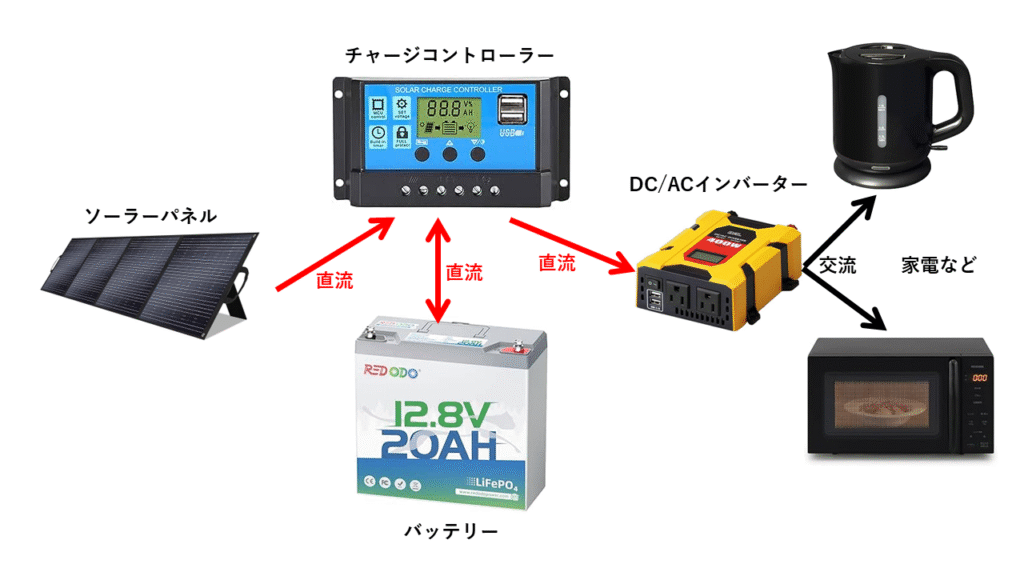

基本的にはそれぞれの機械を線で繋ぐだけです。ただ発電して使う場合に必要なパーツは

- ソーラーパネル

- チャージコントローラー

- バッテリー

- インバーター

これらが基本的な必要物品です。

ソーラーパネルで発電し、コントローラーが電気の流れを制御、基本的には直流電流のため一般家電を使用するためにインバーターで交流電流へ変換するという流れです。

単に太陽光発電で得られた電力はそのまま使えるわけですが余った電力はバッテリーに蓄積させて夜間など使用できるようなシステムとなるわけです。またここにグリッドと呼ばれる電力会社からの電線をつないで電気が余れば売電したり、不足すれば反対に買電してそのまま利用したり、バッテリーに充電することも制御できるオールインワンのコントローラーさらにインバーター機能を持ったものを使うこともできます。ややこしくなるのでここでは省略します。

今はもう補助金も減額され、また売電価格も引き下げられておりまた、メインテナンスや廃棄の事を考えるとコストに見合わないため新築時に大規模なソーラーシステムを導入するのはかなりハードルが高くなっているようです。

それではソーラーシステムを導入するにあたってまず考えなければならないのはその規模です。家庭用の電気をフルにまかなうには5kWだの7kWだのソーラーパネルが必要だとか1日の電気の使用量は15kWhだの書いてあります。

このシステムの中で重要なことは電流、及び電圧、また電力、電力量となります。これについては昔習った理科が出てくるわけですが非常にシンプルです。

電流(アンペア)x電圧(ボルト)=電力(ワット)

またエネルギー量としては電力に時間をかけて電力x時間(アワー)=電力量(ワットアワー)で表されます。学校では電気を高い所から低い所へ流れる川の流れに見立てて高低差が電圧、川幅が電流、流れた水の総量が電力量と表されます。

実際の問題となるのは当然電圧ですが、これは対応の有無で確認できます。ですが特に見えない問題としてより気をつけなければいけないのが電流で大きい電流を流すためには対応したより太い電線が必要となりこれを無視すると発熱したり、焼けてしまったりとより重大な事態が発生します。どんな電線でも必ず電気抵抗があります。有名なジュールの法則で、発生する熱量は電流X電流X抵抗X時間となり、電流が大きく影響することがわかります。つまり一見、電圧が高いのは危険ですが、発熱などの観点からは同じ電力(ワット数)なら高い電圧の方が流れる電流が少なく扱い易くなる訳です。

ネットで調べてみると、平均的な4人家族全部をまかなう場合

太陽光パネル 5kW (200Wパネルにして25枚)で1日の発電量は15kWh程度

これに日中発電した電気を貯めておく蓄電池が必要でこの容量も大きければそれは余裕となりますがパーツの中で一番高価でまた基本的に10kWh以上となると消防署への届出が必要となっており、4人家族が別々にエアコンをつけて電気温水器を使ったり家電を使ったりなどすれば蓄電池だけでは電気が足りなくなるのは間違いなく、買電なしで暮らそうと思えば家族から文句が出ることになるでしょう。後で実験してみましたが必要な電力量は使い方次第、だから一概に何kWhで充分など絶対に言えません。一般家庭ではもはや太陽光発電だけで生きていくのは現実的ではないと思います。少なからず買電をしながら安くなった電気代で満足して暮らしていくのではないでしょうか。

今日のまとめ

一人で田舎の日当たりの良いちっちゃい家で住むしかないな。